联 系 人:吉恩特客服

手 机:136-0866-9917(微信同号)

地 址:河南省洛阳市高新区火炬创业园

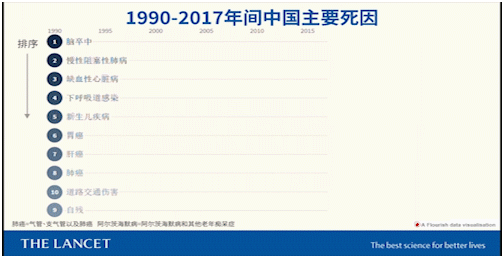

《柳叶刀》曾基于中国研究数据对1990-2017 年间中国主要死因变化做了研究。发现在肺癌、肝癌、胃癌这三大恶性肿瘤里,肺癌患者数***多,肝癌患者生存率***低,只有12.6%。目前,肝癌的治疗选择很少。以往在肝癌治疗方面,传统的基于细胞毒治疗的化疗和基于放射线的物理治疗,在较长的时间内都没有显示出独特的疗效。对于晚期肝癌以及一些术后难治性复发的肝癌病例,缺少有效的治疗选择。化疗方案或者其他综合治疗方案的效果都差强人意。随着药物治疗的崛起,新近的一些病例或者资料显示,以多靶点激酶抑制剂为主的靶向治疗,以及免疫检查点抑制剂为主的抗体治疗,在肝癌治疗领域日益显现出良好的疗效。由此来看,靶点、标志物的发现对于肝癌治疗来讲,实为重中之重。今年上半年主要国际期刊上发表的文章中,有哪些肝癌靶点浮出水面?

无心插柳柳成荫——p38γ

4月10日,发表在Nature上的一项研究发现,参与细胞应激反应的酶p38γ可能成为治疗肝癌的一个新靶点。

p38γ是p38激酶的4种类型之一。p38激酶家族的4个成员非常相似,起初,它们好像具有重叠的功能,但通过对三维结构的详细分析后研究者发现,p38γ与CDKs蛋白家族密切相似。

众所周知,CDKs是细胞***和细胞周期的调节因子,在癌症的发展中扮演着重要角色。研究随后发现,一种CDK2抑制剂能够降低p38γ的活性。p38γ和CDK2都作用于在调节细胞周期中扮演重要角色的肿瘤抑制蛋白。为了测试p38γ是否参与细胞***,科学家们使肝癌小鼠缺乏这种酶。结果显示,在缺乏p38γ或活性被抑制剂阻断的小鼠中,肝细胞癌的发展都减慢了。

接下来的研究发现,p38γ的数量随着肝纤维化而增加,而肝纤维化在肝癌患者中要高得多。这些结果表明,未来或许可以用靶向p38γ的药物(如p38γ抑制剂)来治疗肝癌。

环状 RNA 或成为新的肝癌标志物

环状RNA可以通过碱基互补配对作用“吸附” microRNA,从而抑制 microRNA 的活性,进而调控其靶基因的表达。由第二军医大学东方肝胆外科医院国际合作生物信号转导研究中心、国家肝癌科学中心发表在 HEPATOLOGY 上的一篇文章发现,环状 RNA Circ-CDYL的过表达促进了肝癌细胞自我更新、恶性增殖、体外化疗药物抵抗和体内致瘤性,而抑制 Circ-CDYL 的表达则导致相反的效果。进一步研究发现,Circ-CDYL 通过两条途径调控效应蛋白 C-MYC 原癌基因和SURVIVIN的表达,进而促进 HCC 肿瘤的发生。

研究提供了治疗早起肝癌的新思路,即干扰 Circ-CDYL与PI3K以及 HIF1AN 抑制剂相结合,可在体外和体内达到抑制 HCC 中的干细胞样特征和肿瘤生长的***佳效果。此外,研究人员将 Circ-CDYL 与编码肝癌衍生生长因子(HDGF)和 缺氧诱导因子天冬酰胺羟化酶(HIF1AN)组合,作为鉴别 BCLC 0 期和 A 期 HCC 的一组生物标志物,灵敏度和特异性达到了***佳水平,表明单用这组生物标志物或与其他传统诊断方法相结合,是有潜力的早期 HCC 诊断和高危人群筛查标志物。

该文通讯作者之一王红阳院士长期从事肿瘤的基础与临床研究,对肿瘤信号转导有重要建树。在分子诊断方面,王红阳院士研发了新的肝癌诊断标志物及血清检测单克隆抗体,获国家***;克隆新的肝癌相关基因4个并阐明功能;***发现了新的抑制性受体对肝癌细胞生长、凋亡的调控机制和癌基因P28在肝癌的异常信号通路,为肝癌防治提供了新的靶标......曾在Gastroenterology、Nature、Hepatology和Oncogene等发表论文75篇,是肿瘤学、分子生物学专家。

蛋白质组学发现早期肝癌新治疗靶点

贺福初院士团队和钱小红教授团队等人通过蛋白质组学和磷酸蛋白质组学,分析了110个乙型肝炎病毒感染相关的早期肝细胞癌肿瘤组织。该团队利用其定量蛋白质组学数据将目前临床的早期肝细胞癌患者分成三大蛋白质组亚型,即S-I、S-II和S-III,每种亚型具有不同的临床预后。其中S-I亚型患者仅需手术治疗,S-II亚型患者则需要手术加辅助治疗,S-III亚型患者则提示预后较差,易出现远处转移。

随后研究者着重对S-III亚型进行了细致的分析,结果发现S-III亚型的***大特点是胆固醇稳态受损,其***大特征为甾醇O-酰基转移酶1(SOAT1)等调控胆固醇代谢的关键酶明显上调。在这些高表达的蛋白中,研究人员发现SOAT1的显著上调与患者术后生存率低及预后不良密切相关。当敲低该蛋白的表达后,可显著抑制胞外胆固醇的摄入,***终抑制肿瘤细胞的增殖和迁移。

在阐明SOAT1上调与S-III亚型患者预后不良之间的关系后,研究人员惊喜的发现SOAS1抑制剂-avasimibe可显著减少具有高水平SOAT1表达的肿瘤组织的大小。这意味着SOAS1抑制剂将有望成为S-III亚型肝细胞癌患者的“救命良药”。

肝癌性别差异或***走向新靶点之路

“重男轻女”的思想自古以来就根植于我们华夏子孙的思想之中。谁曾想如今癌症也显示出男女有别。大量统计学数据显示,男性罹患肝细胞癌的风险明显高于女性。而这背后的机制却尚未明朗。《JEM》杂志在线发表的一项研究表明,脂肪细胞分泌的一种激素(脂联素)在女性体内水平较高,可以阻止肝细胞癌变。

已知脂联素(由脂肪细胞产生的脂肪因子)被认为在癌症中发挥保护作用,其水平在女性体内明显高于男性。研究发现,脂联素可能通过使细胞对胰岛素敏感或通过抗炎作用对肿瘤的发展产生间接作用。脂联素还可能通过调节代谢、炎症和细胞周期信号通路直接发挥抗肿瘤作用。对啮齿动物模型的研究表明,这种激素能激活肝细胞内可以阻止细胞增殖并损害肿瘤的生长的两种蛋白质:p38和AMPK。进一步探索发现,健康雌性实验室小鼠的激素循环水平是雄性小鼠的两倍,并且似乎可以保护雌性动物免受HCC肿瘤的侵袭。

研究人员大胆假设,脂联素水平的差异与雄性激素水平有关,并展开了验证。结果发现,抑制雄性啮齿动物睾酮的产生会提高脂联素水平,进而降低肿瘤生长。睾酮能激活脂肪细胞中JNK 1蛋白,从而抑制脂联素的分泌。

这揭示了性激素、脂肪组织和肝脏之间的关联,阐明了肝癌发展中性别差异的机制。脂联素通过激活p38α和AMPK在保护雌性小鼠免于HCC方面发挥重要作用。而睾酮可以减少释放到血液循环中的脂联素。不仅如此,用于治疗2型糖尿病的AMPK激活剂二甲双胍也可以提高肝癌患者的生存率。因此,AMPK正在成为一种重要的代谢肿瘤抑制因子,有望成为癌症预防和治疗的潜在靶点。

阻断PD-L1蛋白合成显著抑制致命肝癌生长

今年在《Nature Medicine》上发表的一项重磅研究表明,使用一种在研药物或者遗传学方法来抑制PD-L1蛋白的合成,在肝癌的小鼠模型中不但延缓了肿瘤的生长,而且成功阻断了肿瘤逃避免疫反应的能力。

UCSF的David Ruggero教授的课题组发现,一类侵袭性非常高的肝癌类型能够加快蛋白转译的过程,从而提高细胞生成PD-L1蛋白的水平,让它们更好地逃避免疫系统的攻击。为了抑制蛋白的转译过程,研究人员使用了由位于***亚哥的eFFECTOR Therapeutics公司开发的eFT508,这是一种能够抑制核糖体与RNA结合的小分子药物。他们发现,eFT508能够将肿瘤细胞的PD-L1蛋白水平减半,并且显著提高携带这种肿瘤的小鼠的生存率。这项研究可能为治疗肝癌带来新的药物开发策略。

混合型肝癌分子真相揭秘,精准疗法“胜利在望”

混合型肝癌预后极差,分子特征未知、诊断标志物难以确定,是肝癌精准医疗的重大难题。前不久,北京大学***医院、北京大学生物医学前沿创新中心、中山大学肿瘤防治中心和日本理化研究所的研究人员通过分析混合型肝癌病理亚型的基因组特征,揭秘了混合型肝癌的分子真相,同时提出了相应的分子分型标准和全新的诊断/预后标志物,成为了混合型肝癌的精准预防、治疗的新契机。

原发性肝癌按病理学分型,可分为肝细胞癌(HCC)、肝内胆管癌(CC)、混合型肝癌(cHCC-CC)三种。cHCC-CC由HCC和CC两种成分混合构成,研究人员根据两种组分的物理混合程度,将cHCC-CC分为三种亚型,分别为Separate type 、Combined type 和 Mixed type,并利用多种测序技术***绘制了基因组图谱。他们将数据分析结果与国际肝癌相关数据进行了综合对比分析后发现,cHCC-CC中TP53突变显著富集,而HCC中富集的CTNNB1突变、CC中富集的KRAS突变却难见踪影,这说明cHCC-CC具有与众不同的分子特征。

曾有研究指出,cHCC-CC更可能是HCC的一种变异。而此次研究人员发现cHCC-CC并非单纯某一种肝癌亚型的变异,而是一种复杂的肝癌分型。cHCC-CC不同亚型具有不同的分子特征和免疫特征,这决定了免疫治疗和靶向治疗的成败。所以,cHCC-CC治疗方案的个性化定制至关重要。

***重要的是,研究人员还发现了一种特殊的蛋白质——Nestin蛋白,其高表达意味着更加不良的预后。他们发现这种蛋白在肝癌中皆有表达,而cHCC-CC中的表达水平、阳性率均显著高于HCC和CC。所以,Nestin蛋白可以成为cHCC-CC全新、有效的诊断/预后标志物。

攻克肝癌这条路虽然千难万险,但是相信一个个靶点的突破,一个个疗法的优化,将会为肝癌患者们带来福音。